Die Anforderungen an Lieferketten steigen rasant: Neue Gesetze, steigende Nachhaltigkeitsansprüche, höhere Transparenzstandards und die Stärkung der Resilienz verlangen ein Umdenken. Die vom Transferprojekt move.mORe der Hochschulen Offenburg und Karlsruhe mitorganisierte Veranstaltung "Mit digitalen Technologien Lieferketten zukunftsfähig gestalten: transparent, vernetzt und nachhaltig!" in der Reihe Unternehmen Zukunft zeigte den gut 30 Gästen im Barocksaal des Klosters Gengenbach und den gut 20 online Teilnehmenden an praxisnahen Beispielen, wie Transparenz, Datenaustausch und Rückverfolgbarkeit entlang der Lieferkette gelingen.

In seiner Begrüßung stellte Prof. Dr. Thomas Eisele, Prorektor für Forschung und Transfer, die Hochschule Offenburg als "Innovationsökosystem" und "Teil von Zukunft.Raum.Schwarzwald" vor. Anschließend erläuterten die Professoren Ingo Dittrich, Leiter des Studiengangs International Management Logistics, und Theo Lutz, Leiter der Forschungsgruppe Digital Supply Chain, zunächst das aktuelle Spannungsfeld im Bereich Lieferketten zwischen heutigen Möglichkeiten und künftigen Anforderungen. Dabei gingen sie auf die internen und externen Einflüsse wie Digitalisierung, KI, Resilienz, Transparenz und neue Richtlinien ebenso ein wie auf das weitere Programm.

Der erste Referent Holger Obergföll, Geschäftsführer der Neugart GmbH, setzte seinen Schwerpunkt dann auf Lieferketten in Unternehmen. Unter der Überschrift "Digitale Integration als Game Changer: automatisierte Logistik und vernetzte Fertigung" stellte er die Umstellung der Abläufe in den drei Werken in Kippenheim vor, wo durch den Einsatz verschiedener Tracking & Tracing Systeme Transparenz über den gesamten Materialfluss geschaffen wird und so zu jedem Zeitpunkt bekannt ist, wo sich Ware & Materialien befinden. Hierfür wurde eine komplett integrierte automatisierte Lösung entwickelt. Eberhard Wahl, Senior Consultant Integrated Automation bei SICK, machte im Folgenden deutlich, dass es dafür einen Technologiestandard benötigt, der eine technologie- und herstellerunabhängige Bereitstellung von Ortungsdaten ermöglicht und stellte als Beispiel die Vorteile des omlox-Standards für Lieferketten vor. Rainer Sailer, Lead Service Owner Supply Chain Services bei der Markant Services International GmbH ging danach in seinem Vortrag mit dem Titel "Data 4 Sustainability, Digitalisierung und Automatisierung der Supply Chain by Markant" auf die Themen Datenintegration und Herkunftsnachweise ein und stellte Lösungen vor mit denen der "Informationslogistiker" Markant den digitalen Datenaustausch anderer Unternehmen unterstützt. Dr. Boris Lau, Gründer und Geschäftsführer der Learning Machines GmbH erläuterte "Einsatzmöglichkeiten von KI in der Produktion – Use Cases, Vorgehen, Herausforderungen, Erfolgsrezepte". Seine Beispiele aus den Bereichen Anomalieerkennung, Ausschussprognose, Prozessanalyse, Optimierung von Designentscheidungen sowie Stammdatenmanagement zeigten die vielfältigen Vorteile, die KI in Lieferketten bietet. Und Martin Neuhold, Partner Operations Transformation von der PwC GmbH WPG, präsentierte zirkuläre Geschäftsmodelle und Lieferketten, die im Vergleich zu linearen Ansätzen deutlich mehr nachhaltige Gewinne bringen.

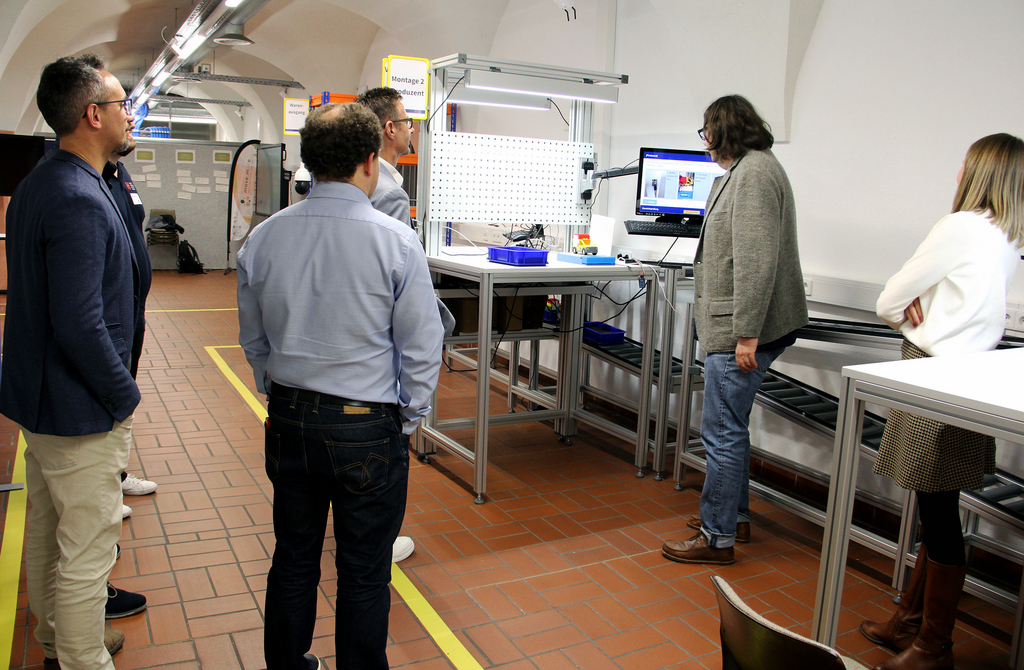

Mit einem Blick in die Zukunft schloss Theo Lutz die Veranstaltung ab. Dabei zeigt er auf, welche Entwicklungen Unternehmen in den kommenden Jahren als besonders entscheidend ansehen und wie die Digital Supply Chain Forschungsgruppe diese Themen bereits heute in Forschungsprojekten aufgreift. Anschließend leitete er dann über zu den Unterstützungsangeboten von move.mORe und der Forschungsgruppe für Unternehmen sowie zur abschließenden Labortour. Bei dieser konnten die Teilnehmenden vor Ort verschiedene Digitalisierungslösungen insbesondere zum Tracking & Tracing entlang von Lieferketten kennenlernen und auch selbst ausprobieren.

move.mORe

"move.mORe – Nachhaltige Mobilität in der Oberrheinregion" ist ein Verbundprojekt der Hochschulen Karlsruhe und Offenburg. Es wurde in der zweiten Förderrunde der Bund-Länder-Initiative "Innovative Hochschule" zur Förderung des forschungsbasierten Ideen-, Wissens- und Technologietransfers mit einer Laufzeit von fünf Jahren bis Ende 2027 bewilligt. Ziel des Hochschulverbunds ist es, sich stärker mit dem regionalen Umfeld zu vernetzen und gemeinsam mit regionalen Partnern und Partnerinnen aus Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft die nachhaltige Mobilität von Menschen und Waren in den ländlichen Räumen der Oberrheinregion zu fördern und zu stärken.

Zukunft.Raum.Schwarzwald

Das grenzüberschreitende, von EU und Land geförderte Innovationsnetzwerk "Zukunft.Raum.Schwarzwald" besteht aus mehr als 20 Partnerinnen und Partnern, darunter die Hochschule Offenburg. Ziel ist ein Innovationsökosystem, in dem systematischer Austausch zwischen Forschung, KMU, aber auch Kommunen und Bürger*innen stattfinden kann. Durch "Zukunft.Raum.Schwarzwald" soll der ländliche Raum stärker in den Technologietransfer eingebunden werden.