Umwelttechnologie

Um was geht es ?

Die Nachhaltigkeit hinsichtlich Ressourcen, Energie, Schadstoffausstoß und Recyclebarkeit spielt heute eine entscheidende Rolle bei der Herstellung von Produkten. Das gilt für Lebensmittel und Kosmetika ebenso wie für Chemikalien oder Maschinen. Umwelttechnologen entwickeln solch nachhaltige Verfahren und Produkte.

Der Studiengang Umwelttechnologie lehrt die Grundlagen der Ingenieurstechnik, um diese Herausforderungen bewältigen zu können. Im Lauf des Studiums können sich Studierende auf die Umweltverfahrenstechnik, die Energieverfahrenstechnik oder die Wassertechnologie spezialisieren.

Die Studieninhalte orientieren sich an einer umfassenden und fachkompetenten Ingenieurausbildung der Verfahrenstechnik, die mit den fachspezifischen Fokussierungen der Energieverfahrenstechnik, der Umweltverfahrenstechnik und der Wassertechnologie vertieft werden.

Studierende lernen:

- umwelt-, energie- und wassertechnologische Aufgabenstellungen schnell zu erfassen und zu analysieren

- verfahrenstechnische Probleme und Aufgabenstellungen zu beschreiben, in Modelle zu überführen und Lösungen beziehungsweise Experimente zum Auffinden von Lösungen zu entwerfen

- Gesamtkonzepte für verfahrenstechnische Prozesse zu erstellen (Massen- und Energieflüsse bilanzieren) und diese selbständig wirtschaftlich und technisch zu optimieren

- die Spezifikation von verfahrenstechnischen Komponenten (Apparate, Maschinen) aus dem Konzept zu berechnen und umzusetzen

- die Einbindung von Prozessen in die digitalen Systeme zur Regelung, Messung und Prozessautomatisierung vorzunehmen, verfahrenstechnische Unit-Operations auch theoretisch abzubilden

- neue Entwicklungen in der Umwelt-, Energie- und Wassertechnik aufzugreifen, zu analysieren und anzuwenden

- eigene wissenschaftliche Arbeiten anzufertigen und im Kontext zu veröffentlichen

- Projekte in einem vorgegebenen Zeit- und Finanzrahmen durchzuführen und zu managen

- im Team zu arbeiten, Verantwortung und Führungsaufgaben zu übernehmen,

- Anforderungen an den internationalen Markt mit Kenntnissen von technischem Englisch zu genügen

- sicherheitstechnische Prozeduren für Verfahren und Anlagen einzuführen und anzuwenden

- verfahrenstechnische Prozesse hinsichtlich umweltrechtlicher Kriterien zu analysieren und zu bewerten

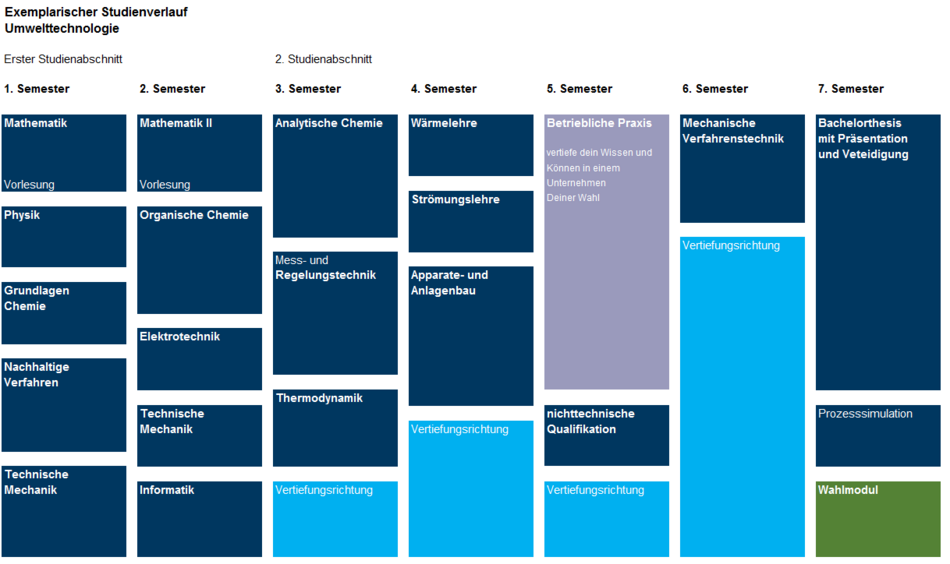

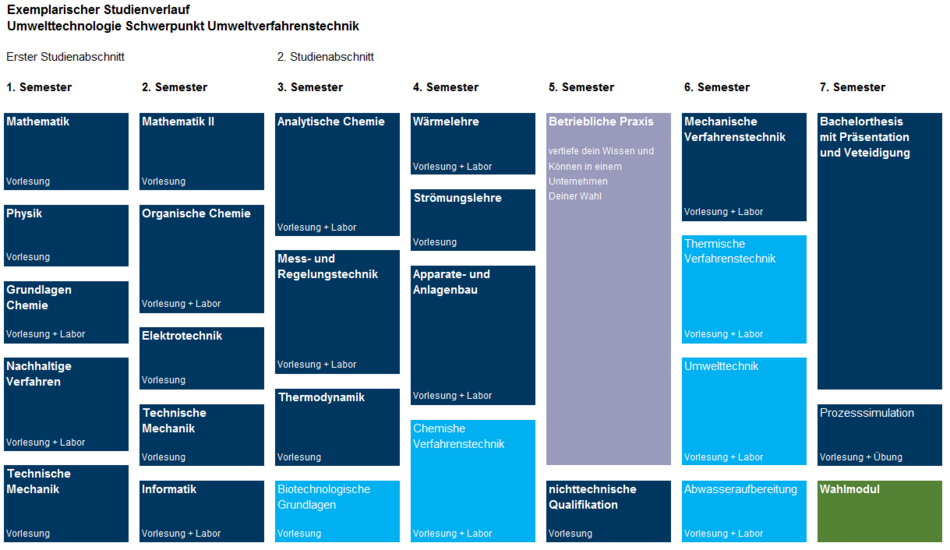

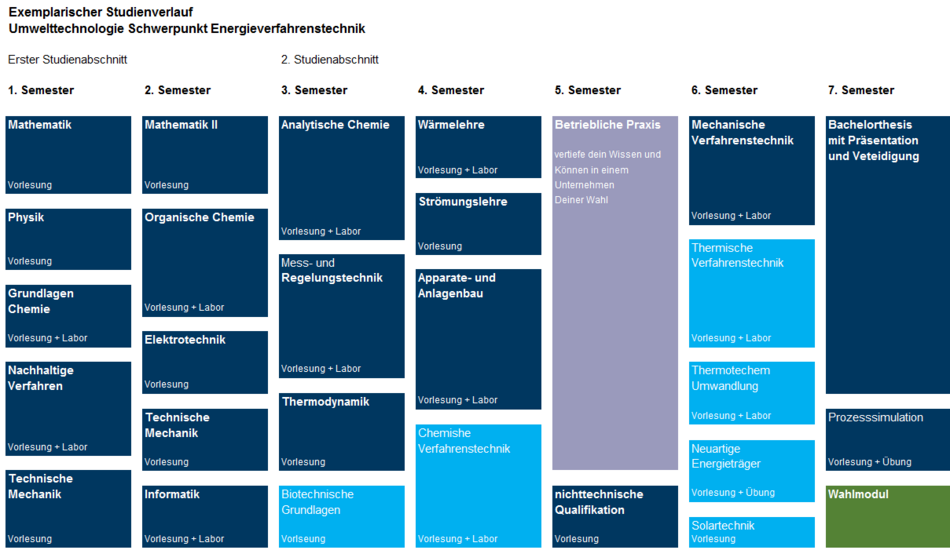

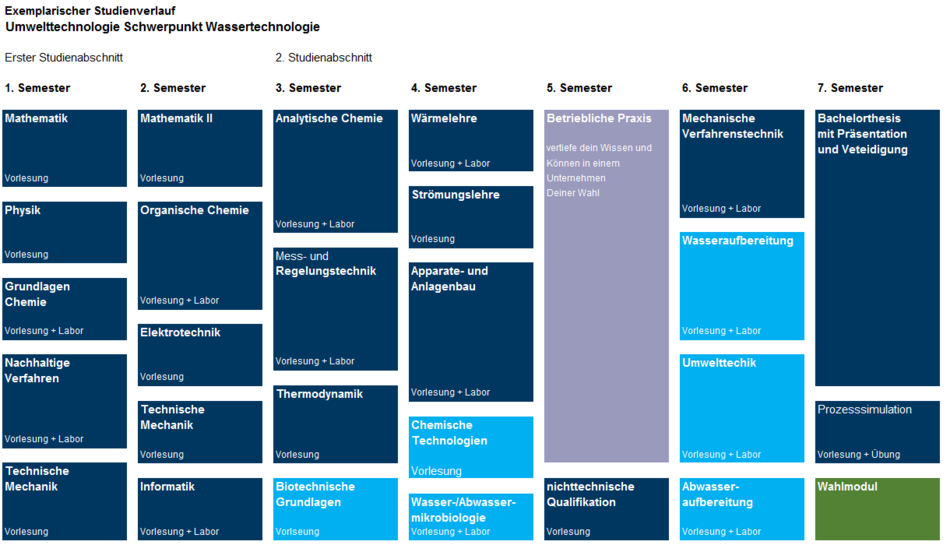

Das Studium der Umwelttechnologie umfasst sieben Semester.

In den ersten beiden Semestern (Grundstudium) vermittelt es die mathematischen, physikalischen und chemischen Werkzeuge die Basis für die darauf aufbauenden ingenieurswissenschaftlichen Grundlagen sind.

Diese Ingenieursgrundlagen machen im Grundstudium sowie in den Semestern 3 und 4 den Hauptteil des Studiums aus. Dazu zählen Fächer wie Ökologie für Ingenieure, technische Thermodynamik, Anlagenbau oder Stoffübertragung.

Zu Beginn des vierten Semesters wählen die Studierenden aus den Fokussierungen Umweltverfahrenstechnik, Energieverfahrenstechnik oder Wassertechnologie Wahlpflichtfächer aus. Vorlesungen und Labore vertiefen im weiteren Studium ihre Kenntnisse in diesen Fokussierungen.

Im fünften Semester ist das praktische Semester eingeplant.

Und am Ende des siebten Semester steht die Bachelor-Thesis an.

Zu Beginn des vierten Semesters haben die Studierenden die Wahl zwischen einem der drei folgenden Fokussierungen.

In der Umweltverfahrenstechnik vertiefen Studierende in Vorlesungen und Laboren ihr Wissen über die Schadstoff-Analytik mit verschiedensten instrumentellen Methoden. Es werden zudem Verfahren dargestellt, die der Vermeidung von umweltbelastenden Stoffen in verfahrenstechnischen Prozessen dienen – immer vor dem brandaktuellen Hintergrund des Klimawandels, der Ressourcenknappheit und der Nachhaltigkeit.

In dieser Fokussierung geht es um die Energiewende durch Nutzung zumeist regenerativer Energien für Herstellungsprozesse, deren effiziente Realisierung und bestmögliche Verwertung. Zudem werden verschiedene Speichertechniken für unterschiedliche Energieformen und sinnvolle Umwandlungen, die sogenannten Power-to-X-Technologien, dargestellt. Studierende vertiefen ihre Kenntnisse über die Solartechnik, die Verwertung von Biomasse sowie die Batterie- und Brennstoffzellentechnik. Diese Fokussierung beleuchtet die Energieformen, deren Speicherungsmöglichkeiten und Kopplungen mit all ihren Facetten für einen optimierten Einsatz.

Wasser rückt immer stärker in den Fokus, da es ein essentieller und zugleich rarer Rohstoff ist und oft nicht in der notwendigen Reinheit zur Verfügung steht. Die wachsende Weltbevölkerung und der Klimawandel verschärfen die Situation der Verfügbarkeit von sauberem Wasser für die Menschen und die Produktion noch zusätzlich. In der Wassertechnologie lernen die Studierenden in Vorlesungen und Laboren Methoden zur Trinkwasserherstellung und Wasseraufbereitung kennen. Es werden sowohl gängige Verfahren, als auch solche, die sich aktuell in der Forschung und Entwicklung befinden, vorgestellt. Die Biologie ist dabei die Grundlage. Als Prozesse rund um sauberes Wasser werden mechanische Verfahren wie die Flotation, Filtration und Membrantechnik aber auch die thermischen Verfahren vermittelt.

Stimmen von Absolvent*innen

Niklas Hensle

Bachelor Verfahrenstechnik - Umwelttechnik, heute Umwelttechnologie (danach Master Chemieingenieurwesen/Verfahrenstechnik am KIT, Doktorand am Fraunhofer ISE im Bereich Erzeugung von Wasserstoff mittels Elektrolyse)

Die Hochschule Offenburg legt sehr starken Wert auf die Interessenentwicklung der Studierenden. Mir hat besonders der starke Fokus auf Nachhaltigkeit und erneuerbare Energien gefallen.

[ Mehr ]

Im Studium lernt man die Grundlagen des Ingenieurwesens, beschäftigt sich praxisnah mit aktuellen Anwendungsgebiete und wird sehr gut an das wissenschaftliche Arbeiten angeleitet. Dabei herrscht eine gute Balance aus der Vermittlung der Theorie und den Anwendungen in Laboren und dem Technikum. Für meine derzeitige Arbeit benötige ich genau diese Kombination aus den erlernten Methoden mir neues Wissen anzueignen und dieses anschließend in der Praxis umzusetzen.

Marius Meßmer

Bachelor Verfahrenstechnik - Energietechnik, heute Umwelttechnologie/Master Energy Conversion and Management, heute Renewable Energy and Data Engineering (Doktorand am Fraunhofer-Institut für Solare Energiesysteme Abteilung Photovoltaik)

Die Energietechnik bietet jeder und jedem etwas worin sie oder er aufgehen und ihre/seine Stärken einbringen kann, um somit aktiv an der Energiewende mitzuwirken.

[ Mehr ]

Im Zug des Bevölkerungswachstums steigt auch der Energiebedarf in der Welt stetig. Mit Hilfe der Umweltenergie und der Energietechnik können wir Technologien entwickeln mit denen dieser Weltenergiebedarf für Mensch und Umwelt verträglich gedeckt werden kann. Die Elektrifizierung des Transport- und Wärmesektors ist da nur ein Beispiel. Das Bachelor-Studium an der Hochschule Offenburg eröffnet einem vielfältige Möglichkeiten. Das reicht von der Forschung und Entwicklung von Energie- und Umwelt-Technologien über die Planung und den Aufbau von energietechnischen Anlagen bis hin zu Vertrieb/Betrieb von Energie oder wie bei mir einem Master-Studium. Ich wollte mein Wissen vertiefen und gleichzeitig die Möglichkeit haben, weiter aufzusteigen und größeren Einfluss auf die Energiewende zu nehmen und eigene Ideen einzubringen. Nun habe ich sogar die Chance auf die Leitung von Projekten beziehungsweise Teams und Gruppen. Am ISE, dem größten Solarforschungsinstitut Europas, forschen derzeit rund 1400 Mitarbeitende an Themen zur Energiebereitstellung, -verteilung, -speicherung und -nutzung. Ich habe dort zunächst innerhalb eines Forschungsprojekts an meinem Dissertationsthema gearbeitet, Experimente durchgeführt, Ergebnisse analysiert und publiziert. Derzeit bin ich in weit gestreuter Projektarbeit tätig und bereite mich auf die zukünftige Leitung von Projekten vor. Im Forschungsbereich hat man jeden Tag die Chance, etwas Neues zu entdecken, Probleme und Fragestellung tiefergehend zu untersuchen. Der Forschung sind keine Grenzen gesetzt. Die Herausforderung für die Zukunft ist, ein Energiesystem zu etablieren, dass nachhaltig den Bedarf der Menschheit deckt, sowie stabil und für alle zugänglich ist.

Amy Treick

Bachelor Verfahrenstechnik – Umwelttechnik, heute Umwelttechnologie (danach Master Life Cycle & Sustainability an der Hochschule Pforzheim, Business Development Managerin Polysecure GmbH)

Als Umwelttechniker*in kann man in einer Vielzahl an unterschiedlichen Tätigkeitsfeldern wirksam werden und seinen Teil zu einem grüneren und nachhaltigeren Morgen beitragen.

[ Mehr ]

Seit dem 02. August 2023 sind weltweit alle nachhaltigen Ressourcen verbraucht, die die Ökosysteme der Erde innerhalb dieses einen Jahres herstellen kann. Unser Planet war in diesem Jahr so früh „erschöpft“ wie noch nie. Gleichzeitig werden die Auswirkungen des Klimawandels und der Erderwärmung immer deutlicher spürbar und offenbaren mehr denn je den massiven Handlungsbedarf für eine nachhaltige Transformation unserer Wirtschafts- und Lebensweise.

Eine der größten Herausforderungen dabei liegt im Spannungsfeld einer immer weiterwachsenden Weltbevölkerung auf einem ökologisch begrenzten Planeten. So bedarf es im Sinn der nachhaltigen Entwicklung nicht nur der Entkopplung des ökonomischen Wachstums von der ökologischen Belastung, sondern auch von unserem künftigen Wohlstandsverständnis. Dafür sind nicht nur umfassende Innovationen in Technik, Wirtschaft und Gesellschaft notwendig, sondern auch das Etablieren neuer Paradigmen im Zusammenspiel aus Effizienz, Suffizienz und Konsistenz.

Die Entwicklung und Umsetzung möglichst umweltschonender Prozesse und Technologien, die auf den Erhalt von Ressourcen und Ökosystemen einzahlen, ist die Kernaufgabe der Umwelttechnik. Sie stellt damit eine Branche der Zukunft dar. Das Tolle an der Umwelttechnik ist ihre Vielfalt. Das reicht von der Entwicklung von Verfahren zur Verminderung der Luftverschmutzung über die Erfassung, Analyse und Überwachung von Schadstoffen sowie die Entwicklung von Maßnahmen zum Gewässer- und Bodenschutz bis hin zur Umsetzung von Technologien im Bereich der Kreislaufwirtschaft oder erneuerbaren Energien.

Mein aktueller Arbeitgeber Polysecure ist ein innovatives Technologieunternehmen aus Freiburg mit der Mission maßgeblich zur Umsetzung der Circular Economy beizutragen. Dafür entwickeln wir Markierungs- und Detektionstechnologien, um Produkte und Materialien präzise identifizieren und damit besser sortieren, verfolgen und schützen zu können. So verfolgen wir das Ziel, die Umsetzung von Wertschöpfungs-Kreisläufen und den entsprechenden Erhalt von Ressourcen zu ermöglichen. Als Business Development Managerin habe ich einen sehr abwechslungsreichen Job. Mein Team und ich verfolgen grundsätzlich den Ausbau bestehender und möglicher neuer Märkte, in denen unsere Technologien einen Mehrwert generieren können. Dabei bin ich sowohl strategisch aktiv, als auch im Bereich Vertrieb und Marketing, sowie in der Akquise und der Umsetzung von Förder- und Entwicklungsprojekten. Mein umwelttechnischer Hintergrund hilft mir dabei nicht nur im grundsätzlichen Verständnis für die Circular Economy, sondern auch im Umgang mit interdisziplinären Teams und ingenieurtechnischen Fachrichtungen.

Umwelttechnologie-Studieninteressierten würde ich gern ein tolles Zitat von Einstein mit auf den Weg geben, der sagte: „Man löst die Probleme von morgen nicht mit den Antworten von gestern.“ Also seid offen, seid kreativ, und entdeckt eure Vision einer grüneren und runderen Welt voller Neugierde und Mut.

Paul-Louis Wöhrlin

Bachelor Verfahrenstechnik - Umwelttechnik, heute Umwelttechnologie (danach Master Sustainable Materials – Polymerescience an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Doktorand am Fraunhofer ISE im Bereich Wasseraufbereitung und Stofftrennung)

Das Umwelttechnologie-Studium befähigt dazu, eine Vielzahl an spannenden Jobs auszuführen.

[ Mehr ]

Die Umwelttechnik spielt eine entscheidende Rolle bei der Bekämpfung der Klimakrise. Technologien wie die erneuerbaren Energien, Energieeffizienzmaßnahmen oder Recycling werden in der Umwelttechnik behandelt. Als fertige*r Ingenieur*In entwickelt man dann Lösungen für eine Vielzahl von Herausforderungen, das gibt mir das Gefühl einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten. Denn es gibt viele Herausforderungen für die Zukunft. Neben der Klimakrise sind die Wasserverschmutzung sowie der Süßwasserverbrauch, die Plastikverschmutzung oder der Biodiversitätsverlust nur einige davon. Ein großes Thema ist auch das Recycling. Durch den stetig steigenden Konsum wächst die Nachfrage nach begrenzten natürlichen Ressourcen wie zum Beispiel Wasser oder Rohstoffen. Daher ist es wichtig Stoffkreisläufe zu schließen, die Ressourceneffizienz zu steigern und alternative Quellen zu erschließen. In meiner Promotion beschäftige ich mich mit der experimentellen Gewinnung von Lithium aus geothermalen Wässern. In Anbetracht der Elektrifizierung der Welt steigt die Nachfrage nach dem Rohstoff Lithium, der für Lithium-Ionen-Akkus benötigt wird. Dieser findet sich in Wässern wieder, die bereits durch die Geothermie erschlossen sind, zum Beispiel in den Tiefenwässer des Oberrheingrabens. Die Nutzung dieser Wässer als Rohstoffquelle neben der Wärmegewinnung stellt einen ökologisch nachhaltigen Ansatz dar. Ich bin Teil einer Forschungsgruppe an einem Forschungsinstitut. Wir stellen keine Produkte vom Band her, sondern untersuchen vielmehr Lösungsansätze für aktuelle Themen und Fragestellungen zum Beispiel für Kunden aus der Industrie. In meiner Gruppe der Wasseraufbereitung und Stofftrennung forschen wir an Membrantechnologien und Mineralien- und Flüssigkeitsrückgewinnungen. Dafür planen, entwickeln und konstruieren wir ganze Systeme, die dann am Einsatzort getestet werden.

| Abschlussgrad |

Bachelor of Engineering (B. Eng.) |

| Unterrichtssprache | Deutsch |

| Regelstudienzeit | 7 Semester (inkl. ein Praktikumssemester) |

| Studienbeginn | Wintersemester |

| Ende Bewerbungsfrist | 26. September |

| Studiengebühren |

Semesterbeitrag in Höhe von 170,00 Euro Ggf. werden zusätzlich folgende Gebühren erhoben: - 1500 EUR Studiengebühren des Landes Baden-Württemberg für Internationale Studierende - 650 EUR Zweitstudiengebühren des Landes Baden-Württemberg Nähere Informationen finden Sie hier. |

| Zulassungsvoraussetzungen | Allg. oder fachg. Hochschulreife, Fachhochschulreife |

| Vorpraktikum | nicht erforderlich |

| Auswahlverfahren | Nein |

| Akkreditierung | Ja |

| ECTS | 210 credits |

Studien- und Prüfungsordnung

Bestimmungen über den formalen Ablauf von Studium und Prüfungen sowie über die Zulassungsbedingungen zu Prüfungen

Modulhandbuch

Inhaltliche Beschreibung der Lehrfelder des Studiengangs

Qualifikationsziele und Kompetenzmatrix

Labore

Einstieg ins Studium

In den Fächern Mathematik und Physik bauen die Vorlesungen auf Schulwissen auf. Um Studienanfängerinnen und -anfängern den Übergang von Schule/Beruf ins Studium zu erleichtern, bietet die Hochschule Offenburg Vorkurse in diesen Fächern an, die jeweils zwei Wochen vor Vorlesungsbeginn stattfinden. Die Kurse dienen der Auffrischung und Vertiefung von Schulstoff, aber auch der Einführung in einige Themen, die nicht in allen Bildungsplänen enthalten sind. Vorkurse gibt es auch für einige der Informatik-Studiengänge zur Erleichterung des Einstiegs in die Programmierung.

Neue Studierende sollten die Vorkurse unbedingt besuchen, falls mindestens eine der folgenden Bedingungen auf sie zutrifft:

- Längerer zeitlicher Abstand zur Schulzeit

- Kein Abitur

- Lediglich den Mathe-Grundkurs belegt

- Mathe-Schulnote schlechter als 2,0

- Starker Einsatz des grafikfähigen, programmierbaren Taschenrechners

- Auf-Nummer-sicher-gehen wollen

- schon Mit-Studierende kennenlernen möchten

Mathe-Tests zu Beginn des ersten Semesters zeigen den Vorsprung der Vorkurs-Teilnehmenden gegenüber den Nicht-Teilnehmenden.

Die genauen Termine der Vorkurse gibt es auf der Vorkurs-Seite des CeLT.

An den Einführungstagen lernen die neuen Studierenden "ihre" Hochschule Offenburg kennen. Unterstützt werden sie dabei vom Team der Hochschulkommunikation, das Semester für Semester ein informatives und abwechslungsreiches Programm für die Studienanfängerinnen und -anfänger zusammenstellt.

Mentor*innen sind Studierende höherer Semester, die neuen Studierenden in den Bachelor-Studiengängen eine erste Orientierung im Studium geben:

- Wie organisiere ich am besten meinen Studienalltag?

- Wie bereite ich mich auf Prüfungen vor?

- Wo finde ich das Prüfungsamt?

- Wie funktioniert die Oskarkarte?

- An wen kann ich mich bei Problemen wenden?

- Was läuft abends in Offenburg oder Gengenbach?

Bei diesen und vielen anderen Fragen helfen die Mentor*innen den neuen Studierenden weiter. Jedem Mentor/jeder Mentorin ist dabei eine kleine Gruppe neuer Studierender zugeordnet. Die Treffen finden üblicherweise zu Beginn des Semesters organisiert statt, beispielsweise am Einführungstag. Später werden Ort und Zeitpunkt von den Gruppen selbst organisiert.

Neue Studierende/neuer Studierender und noch nicht Teil einer Mentor*innengruppe? Einfach eine kurze Nachricht an die Koordinatorin des Mentor*innenprogramms Sofia Hämmerle schreiben, E-Mail sofia.haemmerle@hs-offenburg.de.

Und noch etwas in eigener Sache:

Das MINT-College ist immer auf der Suche nach engagierten Studierenden, die gern als Mentorin oder Mentor neuen Studierenden den Einstieg an der Hochschule erleichtern möchten. "Die Mentorinnen und Mentoren werden angeleitet und begleitet, können sich bei Fragen jederzeit per E-Mail an uns wenden und tauschen sich bei Treffen untereinander und mit den Organisatoren über ihre Erfahrungen aus", weiß Jacqueline Obermann, die das Mentor*innenprogramm des MINT-Colleges lange Zeit betreut hat, aus Erfahrung. Weitere Fragen rund um das Programm beantwortet gern die aktuelle Koordinatorin des Mentor*innenprogramms Sofia Hämmerle, E-Mail sofia.haemmerle@hs-offenburg.de.